Intervención del codirector César Giraldo en la Universidad del Atlántico – conferencista segundo encuentro de Economía Aplicada. Mayo 20 - 2025

Los documentos son de carácter informativo y académicos, las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y sus contenidos no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Se refirió al marco en el que se debe dar la discusión de la Ley de Competencias para evitar un desbalance en las finanzas públicas, con la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Participaciones.

Agradezco a FENADECO, la Universidad del Atlántico y al Centro Investigación por el Caribe por esta invitación para participar en la segunda Jornada de Economía Aplicada.

Voy a hablar sobre finanzas públicas. El Congreso de la República aprobó hace poco una reforma constitucional que aumentó las transferencias que la Nación hace a los gobiernos locales. Esto es lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones. Los recursos que se transfieren van a pasar del 23% de los ingresos corrientes de la Nación al 39,5%, y ese aumento se dará en un horizonte de unos doce años. Son dieciséis puntos porcentuales adicionales de los ingresos corrientes que se van a transferir. Es un monto apreciable si se tiene en cuenta las estrecheces fiscales del gobierno.

Para evitar un desbalance en las finanzas públicas esa transferencia de recursos tiene que estar acompañada con una transferencia, a su vez, de las obligaciones de la Nación hacia los gobiernos locales. Esto es lo que se conoce como la ley de competencias, que el gobierno debe presentar al Congreso este año, y que es requisito previo para que comience a funcionar el aumento de las transferencias. Este es el debate del momento el cual involucra a la clase política, a los gobernantes locales, al gobierno, y a los actores sociales. Tiene que ver con el financiamiento y la operación del gasto social, en particular la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable.

Y como lo mencionaba el Decano en su presentación, dentro de ese debate ha habido el reclamo de algunas regiones por promover la autonomía territorial, entre ellos la región Caribe y Antioquia. Piden soberanía tributaria, lo que quiere decir la posibilidad de poder crear impuestos propios. Si se combina la soberanía tributaria con la autonomía en el gasto, estaríamos transitando a un país más federal. No es un tema menor. Hay que abordar esa discusión, es lo que yo quiero hacer acá con ustedes. Yo tengo una visión desde Bogotá y obviamente me gustaría conocer la percepción desde el Caribe.

Este debate se está dando en un marco en que las finanzas públicas están en desequilibrio. El año pasado el déficit del Gobierno Central Nacional fue de 6.8% del PIB, cuando debería ser el 5.1% según la regla fiscal, y este año va a ser el 7.1% cuando debería ser el 3%. No estamos cumpliendo con la regla fiscal. Ese mayor déficit va a llevar a un aumento de la deuda pública, esto sin tener aún en cuenta el efecto del aumento de las transferencias señalado. ¿De dónde va a salir la plata para hacer ese aumento?

Si el gobierno no dispone de recursos adicionales, la pregunta se transforma en ¿Cuál va a ser el gasto que la Nación le va a trasladar a los gobiernos locales? Hay que comenzar por decir que no se puede trasladar a los territorios el gasto en deuda, seguridad, justicia, salud, y pensiones. Esos son gastos del orden nacional y son los que más pesan. De manera que no se visualiza factible una reforma que sea neutra en términos fiscales.

Los gastos destinados a la legitimación social son los que más han crecido en este siglo, pasando de representar el 9,7% del PIB en el año 200 a representar el 14,9% del PIB en 2024.

Gasto público (2000-2024)

(%PIB)*

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, calculo de los autores

* Corresponde a la apropiación vigente del PGN de diciembre. Para 2024 corresponde a la apropiación vigente de noviembre.

Si se mira la gráfica, que mide el valor del Presupuesto Nacional sobre el PIB, este corresponde alrededor del 27% durante el siglo XXI. Se presentan altibajos, pero sobre ello no se hablará aquí. Lo que se quiere señalar es el cambio en la composición de dicho Presupuesto. El cambio más importante es el aumento del gasto en legitimación social (aumenta 5 puntos del PIB), al tiempo que disminuye el del servicio de la deuda (disminuye 5 puntos del PIB). Los demás gastos mantienen una participación relativamente constante. Este es el caso de los gastos disciplinarios (seguridad y justicia) (3.7% del PIB en promedio), los de reproducción institucional (2.4% del PIB), y los de acumulación de capital (1.4% del PIB).

Estas cifras muestran que no es cierto el relato dominante, según el cual es el gasto en seguridad y el servicio de la deuda los que están produciendo el desbalance fiscal. El gasto en seguridad permanece estable a pesar del conflicto armado interno, y el de la deuda está disminuyendo. Las cifras muestran también que el gasto del gobierno en acumulación de capital es irrisorio y volátil. Lo que aumenta es el gasto social. De una parte, por el aumento del gasto en salud (aumenta 2% del PIB), de la otra, por el aumento en el gasto de pensiones. Si bien este último, es inferior al de mediados de la década pasada, sí aumenta respecto al de comienzo del siglo en 1.4% del PIB.

El aumento del gasto social refleja la tendencia de los países de occidente: cada vez más la seguridad social debe ser financiada con impuestos generales (Presupuesto Público) y cada vez menos con contribuciones. Esto es resultado de un debilitamiento de la sociedad salarial, del envejecimiento de la población, de la reducción de las cargas patronales para estimular el empleo formal (por ejemplo, en Colombia se eliminó la cotización patronal del 8.5% a salud), y de políticas redistributivas para financiar prestaciones universales (en Colombia el régimen subsidiado en salud y ahora la pensión no contributiva).

Entonces, cuando nos enfrentamos al traslado del gasto de la Nación a los gobiernos locales, para desarrollar la ley de competencias ¿Cuáles son las alternativas? ¿Dejamos de pagar pensiones, desmontamos el régimen subsidiado de salud y eliminamos la transferencia a salud, cerramos algunos batallones, acabamos con la fiscalía y reducimos a la mitad el sistema judicial, dejamos de pagar la deuda? Una opción sería que la educación se municipalizara y que la pagaran los municipios con recursos propios. Son alternativas poco realistas cuando se dice que las cargas pensionales van a aumentar, que la salud está desfinanciada, que se requieren recursos para la seguridad, y que las firmas calificadoras de riesgo nos tienen en la mira por el pago de la deuda pública.

En conclusión, el Presupuesto Público no es viable porque las demandas de gastos desbordan las posibilidades de financiación con impuestos. Esto refleja, en el fondo, que el pacto social y político de un país no es viable porque las demandas sociales y las obligaciones del Estado superan las posibilidades presupuestales. Se hace necesario buscar un acuerdo nacional para resolver esta tensión, porque de no hacerlo los caminos que quedan son dolorosos: que el ajuste nos lo impongan desde afuera a través del FMI, que la estrechez fiscal se resolviera a través de abusar de la emisión monetaria y nos deslizáramos a la hiperinflación lo que volvería vacías las partidas presupuestales, o que el nuevo arreglo se impusiera de forma violenta.

Nosotros tenemos la posibilidad de construir el acuerdo nacional a través de construir un Pacto Fiscal en torno a la discusión de la ley de competencias. Esto nos lleva al tema de la descentralización, sobre lo cual quiero hablar un poco.

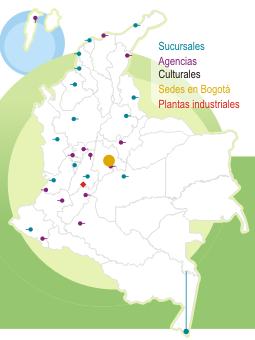

Quisiera devolverme un poco sobre cómo ha sido la descentralización en Colombia. La Constitución política de 1991 recogió las transferencias a los gobiernos locales como son el Situado Fiscal y la Participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación. En el año 2000 esas categorías fueron convertidas en el Sistema General de Participaciones, el cual tiene que ver con la financiación de la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, y el funcionamiento de los gobiernos locales. Esas partidas en dicho año representaban el 46% de los ingresos corrientes de la nación y se fue reduciendo hasta representar el 23% en el 2023. Ese deterioro hizo que la votación de la Cámara de Representantes para aprobar el aumento del Sistema General del Participaciones fuera masiva (124 votos a favor y 2 en contra). Esto quiere decir que había un consenso nacional sobre recuperar esos recursos que habían perdido las regiones.

La descentralización en Colombia tiene pues un proceso histórico. Desde 1988 se introdujo la elección popular de los alcaldes y después la Constitución del 91 introdujo la elección popular de los gobernadores. A la par que se dio la elección popular de los gobernantes locales y aumentaron los recursos para los territorios, por otro lado, la Ley 80 de 1993 bloqueó la posibilidad de poder contratar con las comunidades en el territorio.

Si una comunidad, por ejemplo, una asociación de padres de familia quiere participar en la en la alimentación del colegio, no lo puede hacer porque para hacerlo tiene que, primero, volverse eh en una empresa, segundo, tiene que licitar y competir con operadores del PAE, y finalmente pasar por los controles del Invima y de salud. Las asociaciones de padres de familia no pueden proveer la alimentación a los colegios, ni los campesinos pueden proveer la alimentación para la cárcel o para el batallón o para la alcaldía. El que produce el queso no lo puede vender a las instituciones oficiales.

Los procesos comunitarios no pueden acceder a los recursos públicos. La Ley de Contratación hizo que los operadores terminaran manejando el tema de la contratación pública. Y otro tanto pasa con la Ley de Servicios Públicos, la cual obliga que cualquier servicio público domiciliario, como por ejemplo el reciclaje o el o el acueducto o el alcantarillado, o la generación de energía eléctrica que se pueda hacer a través de comunidades energéticas, tiene que hacerlo a través de una empresa de servicios públicos y luego ganar la licitación. Para armar una empresa de servicios públicos se requiere un capital de miles de millones de pesos, con planta de personal, sistema de quejas y reclamos, contador, revisor fiscal, registro en cámara de comercio, entre otros.

Entonces el pequeño reciclador o proveedor de servicios a los hogares no lo puede hacer porque la ley no se lo permite. Esas formas de contratación llevaron a que el acceso a los recursos públicos que se descentralizaron estuviese en manos de operadores privados y no en manos de la de las comunidades.

Los que promovieron la Ley de Contratación y la de los Servicios Públicos, alegaron que si los recursos no están asignados con criterios objetivos van a estar manejados por el clientelismo político y van a estar orientados hacia la corrupción. Aunque si ustedes se fijan cuando se aplicaron los mecanismos de la ley 80 y la de servicios públicos aparecieron escándalos de corrupción del orden de centenas de miles de millones de pesos, como ha sido el caso de Odebrecht, del PAE, o el cartel de las Regalías, entre otros.

Si la comunidad participa en la construcción de las vías, de los acueductos y alcantarillado, de la infraestructura urbana, y además vigila el uso de esos recursos no se trata de corrupción. Corrupción es cuando los recursos son apropiados por agentes particulares buscando un beneficio privado. Pero cuando los recursos son apropiados para la comunidad en beneficio de la comunidad, eso no es corrupción. La comunidad puede tener distintas formas de organización: juntas de acción comunal, cooperativas, o diversas formas de asociación: vecinos, tenderos, padres de familia. Incluso, organizaciones religiosas que se dedican al cuidado de ancianos o niños, o mujeres que se organizan para realizar acciones de beneficencia. Son formas variadas. Eso es muy distinto cuando, por ejemplo, un gran empresario que construye una vía 4G o 5 G ha pactado jugosas comisiones por debajo de la mesa.

Son muchos más los temas que se deben abordar en la discusión de la ley de competencias. Por ejemplo, cómo hacer que el giro de los recursos no sea tan rígido y cómo mitigar las desigualdades regionales y sociales. El debate apenas comienza e invito a la universidad y a todos los actores sociales y políticos a participar en esta discusión que es de vital importancia para el país. Gracias por la oportunidad que me dieron para plantear estos temas.